現代は「ソフトの時代」。技術進化や社会の複雑化が進み、物や建物(ハード)だけでなく、見えない価値=「ソフト」が重視される時代となりました。ビジネスでも“ソフト力”や“創造性”が最重要だと言われるなか、実は最も“ソフトらしいソフト”は芸術文化の分野に他なりません。

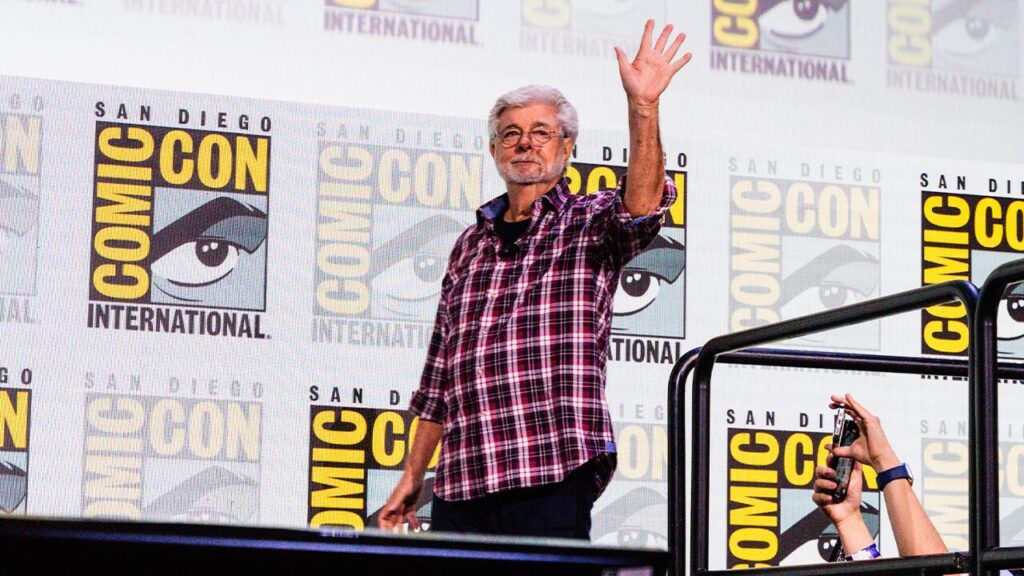

ジョージ・ルーカスが物語芸術博物館の2026年開館を発表

ジョージ・ルーカスが2026年にロサンゼルスで開館予定の「ルーカス・ミュージアム・オブ・ナラティブ・アート(Lucas Museum of Narrative Art)」は、映画界の巨匠である彼の50年以上の個人コレクションを中心に、コミック、絵画、映画、デジタルメディアなど、さまざまなジャンルと時代を超えた“物語を語るアート”をテーマにした世界初の美術館として注目されています。ルーカスが2025年7月に初めてサンディエゴ・コミコンのホールHに登場し、熱狂的な6,000人以上のファンの前でこのプロジェクトへの情熱を語ったことは、この新施設がポップカルチャーとアートの交差点における歴史的な節目であることを示しています。

まず、この美術館の立地と建築について述べると、ミュージアムはロサンゼルスのエクスポジション・パーク内の11エーカーの敷地に位置し、敷地面積は約30万平方フィートに及びます。建築家マ・ヤンソンが設計した建物は、巨大な宇宙船のような未来的な外観で、内部には直角が一切ない独特の設計が施されています。これにより、美術館自体が「アートの寺院」としての存在感を放ち、訪れる人々に“物語の舞台”としての特別な体験を提供することが目指されています。

この美術館は単なる個人コレクションの展示にとどまらず、ルーカスが重視する“イメージの系譜”や“ストーリーを語る力”を空間として体現することを使命としています。彼の収集の原点は1960年代の大学時代に遡り、その当時はコミックアートを手頃な価格で集めることから始まりました。現在ではそのコレクション数は40,000点を超え、カーロ、ロックウェル、ジャック・カービー、フランク・フラゼッタ、R. クラムなどコミック界の伝説的作家のほか、チャールズ・シュルツの「ピーナッツ」、初期のマーベルキャラクターのアートワーク、1934年の「フラッシュ・ゴードン」初期ドローイング、さらには「スター・ウォーズ」のラルフ・マッカリーやジム・ステランコによるコンセプトアートやストーリーボード、小道具も多く収蔵されています。

2025年のコミコンでの登壇では、ルーカスが自らコンテンツ・ディレクターとして美術館の芸術的ビジョンを監督していることが明かされました。彼は「これは民衆のための芸術の神殿」であり、その中で展示される作品は単なる所有物以上の意味を持つ「イメージの系譜」であると強調しました。また、歴史を通じてコミックが果たしてきた社会的・政治的役割、例えばナチスに対してパンチを食らわせた最初のメディアとしてのコミックの意義も紹介されました。

美術館内には最先端の映像技術を駆使したシアターや、物語の多様な表現形式を伝える大規模なギャラリーが設けられています。展示予定の電子的および物理的作品は、単に鑑賞の対象であるだけでなく、訪問者が物語芸術の起源と進化、またそれが文化や社会に与えてきた影響を体感できるよう工夫されています。展示例としては、「スター・ウォーズ」シリーズの宇宙船やランドスピーダー、「シスの復讐」に登場したグリーヴァス将軍のバイク、「ジェダイの帰還」のスピーダー・バイクといった小道具も公開予定です。

ルーカス・ミュージアムの設立は、2017年に最初に計画され、当初シカゴに設置を検討していましたが、法的な問題やパンデミックの影響等で数回の延期を経てロサンゼルスに移転となりました。2021年に予定されていた開館は最終的に2026年に延期されました。施設の運営面では2025年に経営体制の大幅な再編が行われ、ジム・ジャノプロスが暫定CEOに就任し、ルーカスはコンテンツ・ディレクターとして美術館の芸術的かつ哲学的な方向性を指揮するダブルリーダーシップ体制となっています。この管理体制の変化は開館に向けての円滑な進行と、長期的な成功確保を目指したものです。

このように、ルーカス・ミュージアム・オブ・ナラティブ・アートは、「物語」を中心に据えた大衆芸術の聖地となるべく設計されており、単に絵画や映画のコレクションを展示するだけでなく、アートが文化や歴史、社会をどう映し出し、つなげてきたかを体現する場として注目されています。ジョージ・ルーカスの人生とキャリアで培われたビジョンが奇跡的に集約されたこのミュージアムは、2026年のオープンで世界中の芸術ファンやポップカルチャー愛好者に新たな感動を届けることが期待されています。

「ソフト」の充実こそ芸術の時代的意義

芸術文化は施設(美術館やコンサートホール)などのハード部分が日本各地で整備されてきました。しかし、そこに息吹を与えるのは「創造活動」や「企画力」「伝える力」…つまりソフト面です。作品を生む芸術家、その作品を楽しむ鑑賞者、両者を橋渡しし、社会や新たな価値と結びつけるアートマネージャーの存在。これこそが現代社会に“豊かさ”をもたらすソフトの充実です。

ソフトが充実することで、

- 作品や企画の質が高まり、多様な人が美術館やギャラリーを訪れる

- 地域経済や観光にも好影響が及ぶ

- 企業や自治体から支援を得やすくなり、持続的な運営が可能になる

- アート教育や市民参加のイベントを通じて、地域の文化資本が蓄積される

…といった、多面的な価値が生まれます。

この「ソフト」の盛り上がりを、私たち一人ひとりの日常でも実感できる形で広げていけたら素敵だと思いませんか?

アート初心者こそ、“暮らしの中のソフト”を楽しもう

「アートは難しそう」「美術品は高価」「自分には関係ない」と思う方も多いかもしれません。けれど、芸術のソフト面に注目すれば、誰でも“創造する・楽しむ・支える”担い手になれます。

1. まずは家の中に小さなアートを

お気に入りのポストカードや地元作家の小作品、あるいは子どもの絵でもOK。季節ごとに入れ替えて、リビングや玄関に“ミニギャラリー”を飾れば、毎日が楽しくなります。

2. 地元の美術館・カフェを巡る習慣

休日や仕事帰りに美術館やギャラリー、カフェの小さな展示会を回ってみましょう。無料で楽しめる場も多く、毎回違ったアートに出会えます。

3. 創作体験やワークショップに参加

絵画や陶芸、写真、工作、街歩きスケッチ…初心者歓迎の体験教室がたくさんあります。友達や家族と参加して「作る側」の楽しさを体験するのも素敵です。

4. SNSやブログで感想を発信

観た展覧会やお気に入りの作品をSNSやブログで気軽に共有してみましょう。ハッシュタグ「#アート好きな人と繋がりたい」などで共感の輪が広がります。

5. 小さな作品やアートグッズを購入

高価な美術品でなくても、作家のミニ作品やアート雑貨を買って楽しむのも良い方法です。毎日目にするだけで気分が上がります。

6. アートプロジェクトやクラウドファンディングを支援

新進作家の挑戦を応援したり、定期的にアート作品が届くサブスクを利用することで、作り手と“生活をつなぐ”ことができます。

7. 家族や子どもとアート体験

休日に親子で工作や絵を描いたり、ドキュメンタリーや名画解説本を観たり、アートの話題が家族のコミュニケーションを豊かにします。

ソフトの充実は社会も、家庭も豊かに変える

ソフトの充実は社会的な効果ばかりでなく、私たちの毎日の心まで豊かにします。「見る」「作る」「語る」「支える」という多様な楽しみ方・関わり方があり、どこから始めてもOKです。

AIやデジタル技術が進歩しても、生身の感動や体験、本物の創造性は決して色褪せません。ハードの時代からソフトの時代へ、本物の豊かさを求めて…ぜひ、あなたも生活の中にアートのソフトを取り入れてみませんか?

「特別」な経験ではなく、「いつもの」日常が色鮮やかに変わっていくはずです。小さな一歩から、アートライフを始めてみましょう。それはあなたの生活も、きっと社会全体も、少しずつ変えてくれます。

コメント