優れた専門店には、多くを語らない静かな自信が満ちているものです。先日、藤沢でまさにその哲学を体現するような、一軒のうなぎ屋に出会いました。

訪れたのは、藤沢駅前に店を構える「さいか屋」さん。

評判はかねてより耳にしており、一度は訪れたいと思っていたお店です。

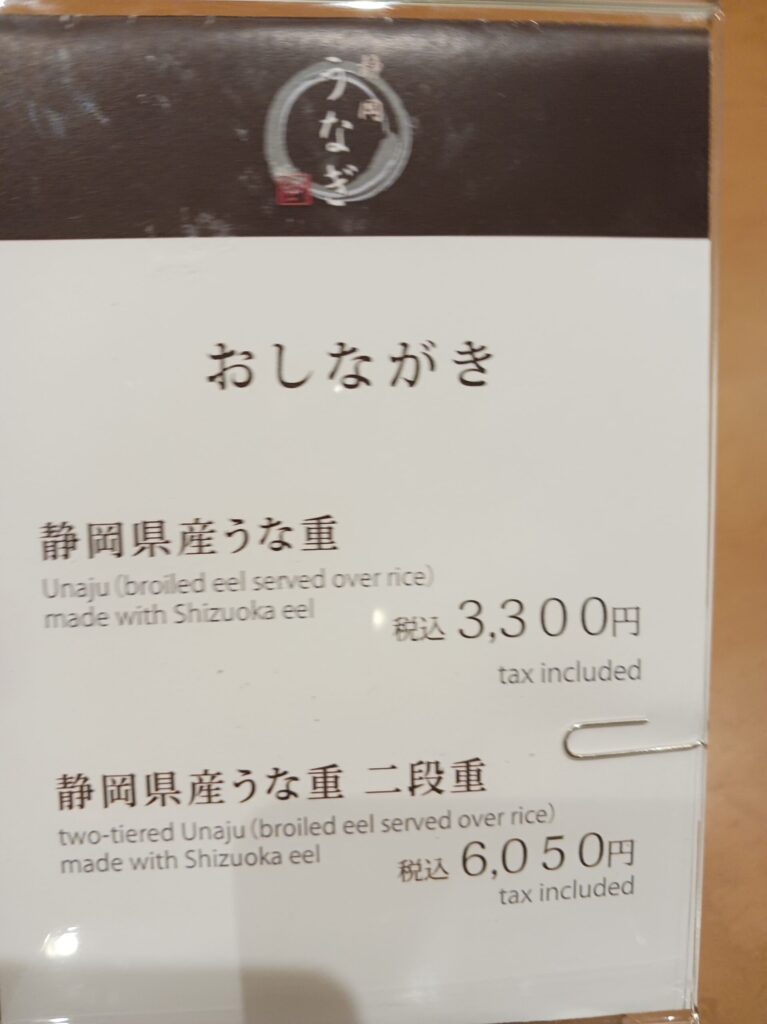

席について品書きを見て、私は思わず息をのみました。

【おしながき】

- うな重(一段)

- うな重(二段)

そして、ビールと日本酒、みかんジュース。本当に、これだけなのです。

あらゆる選択肢を用意することがサービスだと考えられがちな現代において、この潔さ。これは、鰻という一つの食材と向き合い続けてきた職人の、揺るぎない自信の表れに他なりません。

派手な謳い文句はなくとも、その姿勢が何よりも雄弁に「本物」であることを物語っていました。私は敬意を込めて「二段」をお願いすることにしました。

■蓋を開ければ現れる、端正な仕事の結晶

やがて席に案内され、運ばれてきたお重。

これから始まる時間に心を落ち着かせ、そっと蓋を取ります。

ふわりと立ち上る湯気。炭火ならではの香ばしさと、長年受け継がれてきたであろうタレの甘い香りが、優しく鼻腔をくすぐりました。

目に飛び込んできたのは、お重いっぱいに敷き詰められた、端正な蒲焼。これが二段重ねになっていると思うと、自然と顔がほころびます。

まずはお箸で一切れ。その柔らかな感触に、仕事の丁寧さが伝わってきます。

口に運ぶと、その食感は期待通り。「ふわふわ」とした軽やかさと、舌の上で「とろり」とほどけていくような繊細さを併せ持っています。これこそ、後述する関東風の蒲焼の、誠実な仕事の結果なのでしょう。

■主役を支える、調和の取れた名脇役たち

この見事な鰻を支える脇役たちの仕事ぶりも、また印象的でした。

まず、味の要である「タレ」。

醤油が強く主張する辛口ではなく、かといって甘ったるさもない、実にバランスの取れたまろやかな「甘め」の味わい。鰻の上質な脂と見事に調和し、全体の味を上品にまとめ上げています。

そして「ご飯」。

柔らかな鰻の身をしっかりと受け止める、絶妙な硬さ。その一粒一粒に、あのタレが過不足なく染み渡り、口の中で鰻とご飯が一体となる幸福感を演出します。

特に心に残ったのが、その「量」です。

私は大盛りを頼んだわけではありません。それにも関わらず、お重の隅々までご飯がきちんと詰められており、最後のひと口まで、鰻とタレとご飯の三重奏を楽しむことができました。この実直なサービスに、お店の温かい心意気を感じ、お腹だけでなく、心も満たされたような気がします。

■【うなぎ深掘り講座①】知ればもっと面白い。「関東風」と「関西風」の世界

さて、今回私が「さいか屋」さんでいただいた「ふわとろ」の鰻は、関東風と呼ばれる調理法です。うなぎの世界には、もう一つ関西風という大きな潮流があり、その違いを知ると、うなぎの楽しみ方がぐっと深まります。

| 関東風(静岡・江戸前など) | 関西風(大阪・名古屋など) | |

| 捌き方 | 背開き | 腹開き |

| 調理法 | 素焼き → 蒸す → タレ焼き | 蒸さずに地焼き |

| 食感 | ふわふわ、とろける | 皮はパリッ、身はジューシー |

捌き方の由来は諸説ありますが、武士の街であった江戸では「腹を切る=切腹」を忌み嫌い背開きが主流になったと言われます。一方、商人の街であった大阪では「腹を割って話す」を良しとし、腹開きが好まれたという文化的な背景があるのは非常に興味深い話です。

調理法における最大の違いは「蒸し」の工程の有無です。関東風は一度蒸すことで余分な脂を落とし、驚くほど身をふっくらと柔らかく仕上げます。

対して関西風は、蒸さずに炭火でじっくり焼き上げる「地焼き」。そのため、鰻が持つ脂の旨味や力強さがダイレクトに感じられ、皮はパリッと香ばしく焼き上がります。名古屋名物のひつまぶしは、この関西風の調理法が基本です。

どちらが優れているということでは決してなく、それぞれが地域の文化と歴史の中で磨き上げられてきた、誇るべき伝統の技なのです。

■【うなぎ深掘り講座②】なぜ、うな重は「特別なごちそう」なのか

私たちはなぜ、これほどうな重に心惹かれるのでしょうか。

「土用の丑の日」に鰻を食べる習慣は、夏バテ防止というだけでなく、私たち日本人の心に深く根付いた季節の風物詩です。実際に鰻にはビタミンA・B群をはじめとする豊富な栄養素が含まれており、古くからの習わしが理にかなっていることにも驚かされます。

しかし、うなぎ専門店の暖簾を守り続けることは、決して容易ではありません。

シラスウナギ(鰻の稚魚)の漁獲量によって仕入れ値は毎年大きく変動し、経営に直結する大きなリスクとなります。

そして何より、「串打ち3年、裂き8年、焼き一生」という言葉に象徴される、職人技術の習得の難しさがあります。熟練の職人を確保し、その技を次代に継承していくことは、現代において大変な困難を伴います。

私が以前アルバイトをしていた人気のうなぎ専門店のオーナーは、芦屋に大きな邸宅を構えていました。当時は単純に「儲かる商売なのだな」と思っていましたが、今ならその本当の意味が分かります。それは、こうした幾多の困難を乗り越え、お客様に「本物」を提供し続けることができた、ほんの一握りの成功者の姿だったのです。

一杯のうな重には、その美味しさはもちろん、職人の人生をかけた技と、店の歴史、そして日本の食文化そのものが凝縮されている。だからこそ、私たちはうな重を「特別なごちそう」として、大切に味わうのかもしれません。

■結論:職人の誠実な仕事に出会える、価値ある一軒

藤沢「さいか屋」での体験は、私の食の記憶に、また一つ深く、そして静かなページを加えてくれました。

メニューを極限まで絞り込み、ただひたすらに鰻と向き合うその姿勢。口の中で優しくほどける蒲焼の味は、まさに職人の誠実な仕事の賜物でした。

「流行りの店もいいけれど、一本筋の通った専門店の味に触れたい」

「派手さはないが、確かな技術に裏打ちされた料理を静かに楽しみたい」

もし皆様がそうお考えなら、このお店はきっとその期待に応えてくれるはずです。

お重の蓋を開ける瞬間の穏やかな高揚感と、実直な仕事ぶりが伝わるその味わいは、日々の喧騒を忘れさせてくれる、価値ある時間となることでしょう。

素晴らしい一杯との出会いに感謝しつつ、私のうなぎ探訪は、これからも続いていきます。

コメント